Écouter l’univers : les secrets de la radioastronomie

Gilles Brégant, Directeur général, et Jérôme André, chef du département de l’ingénierie du spectre de l’ANFR, ont présenté aux membres du CRAF les missions de l’Agence et ses actions en soutien au développement et à la protection de la radioastronomie : une occasion privilégiée de faire un point sur l’importance de la radioastronomie !

L’astronomie est la science qui étudie les objets célestes, comme les étoiles, les planètes, les galaxies, ainsi que tout ce qui se trouve dans l’Univers. Depuis des milliers d’années, les humains observent le ciel pour comprendre notre place dans le cosmos. Traditionnellement, ces observations se faisaient à l’œil nu ou avec des télescopes optiques qui captent la lumière visible.

L’univers est « rempli » d’ondes radio

Ainsi, quand on pense à l’astronomie, on imagine souvent des télescopes optiques pointés vers un ciel étoilé. Mais il existe une autre manière d’observer l’univers : la radioastronomie. Cette discipline capte les ondes radio émises par certains objets célestes pour explorer les mystères du cosmos.

Quel intérêt d’observer les ondes radio ?

La lumière est une onde électromagnétique, comme les ondes radio ; mais ces dernières nous permettent de voir ce que la lumière visible ne montre pas. Certaines régions de l’univers sont en effet obscurcies par des nuages de poussières, ou trop éloignées pour être observées par des télescopes classiques. Grâce à la radioastronomie, les scientifiques peuvent détecter des phénomènes invisibles : les pulsars, les quasars, les galaxies lointaines ou ces nuages d’hydrogène qui forment les étoiles.

Les fréquences, clés de l’écoute cosmique

Les ondes radio utilisées en radioastronomie couvrent diverses fréquences, allant de quelques mégahertz (MHz) à plusieurs centaines de gigahertz (GHz).

En radioastronomie, on utilise deux grandes méthodes pour observer l’Univers :

- Observations en continuum

Ces observations de émissions radio d’ objets astronomiques dans une large bande de fréquences portent notamment sur :

- des objets qui émettent beaucoup d’ondes radio, comme des restes d’explosions d’étoiles (supernova), des galaxies actives ou des étoiles à neutrons très denses (pulsars).

- l’étude des gaz chauds ou de la poussière qui émettent aussi dans les ondes radio.

- Observations de raies spectrales

Les raies spectrales sont des "empreintes" spécifiques laissées par certains atomes ou molécules dans les ondes radio. Ce type d’observation permet notamment :

- de savoir quels molécules ou éléments sont présents dans l’espace, par exemple de l’hydrogène ou du monoxyde de carbone. Les fréquences des raies sont spécifiques à la molécule ou à l’élément observé. Par exemple, la bande de fréquence 1400-1427 MHz correspond à la raie de l’hydrogène interstellaire neutre (HI).

- de connaître la température et la densité des nuages de gaz.

Règlementation pour protéger la radioastronomie

La principale difficulté que soulève la radioastronomie réside dans le niveau très faible des signaux captés sur Terre ou dans l’espace proche, après qu’ils ont traversé des distances véritablement astronomiques : pour pouvoir les analyser, il faut qu’ils restent discernables par les radiotéléscopes – ce qui suppose d’éviter dans le voisinage (à la fois géographique et spectral) de ces instruments toute émission perturbatrice.

Des bandes de fréquence sont donc attribuées dans le Règlement des radiocommunications (RR) de l’UIT au service de radioastronomie et se trouvent ainsi protégées vis-à-vis des services actifs.

Au sein de la commission d’études 7, en charge des services scientifiques à l’UIT, le groupe de travail 7D (GT 7D) est responsable des études pour le service de radioastronomie. Ces études couvrent les capteurs de radioastronomie, y compris à bord de satellites, et l'interférométrie spatiale à très longue base (VLBI).

Trois points de l’ordre du jour de la CMR-27 concernent directement la radioastronomie :

- le 1.15 sur les communications lunaires, compte tenu de la protection que le RR apporte à la radioastronomie dans toutes les bandes sur la face cachée de la Lune, qui apparaît comme un lieu très favorable à l’implantation à l’avenir de systèmes de radioastronomie ;

- le 1.16, sur la protection de la radioastronomie dans plusieurs bandes et sur la reconnaissance de deux zones de silence radioélectrique, au Chili et en Afrique du Sud ;

- et le 1.18, qui doit inclure les bandes au-dessus de 76 GHz dans la Résolution 739 qui vise à protéger la radioastronomie vis-à-vis des systèmes spatiaux actifs en bande adjacente.

Pour les sujets relatifs à la radioastronomie, le GT 7D prépare également, en vue d’une adoption par la commission d’études 7, les projets de Recommandations UIT-R qui constituent un ensemble de normes techniques internationales développées par le Secteur des Radiocommunications de l'UIT et les projets de Rapports UIT-R qui sont autant d’exposés techniques, d'exploitation ou de procédure.

Les Recommandations UIT-R et Rapports UIT-R traitant de la radioastronomie appartiennent à la série RA.

Un manuel sur la radioastronomie, publié en 2013, a été élaboré par le GT 7D et traite des aspects de la radioastronomie pertinents pour la coordination des fréquences, comme la gestion de l'utilisation du spectre radioélectrique afin de minimiser les interférences entre les services de radiocommunications.

Quelques exemples de stations de radioastronomie en France

- Le radiotélescope décimétrique de Nançay

Le radiotélescope se compose d’un miroir plan orientable (200 m x 40 m) dont le rôle est de réfléchir les ondes vers un miroir sphérique (300m x 35m) qui les renvoie à son tour vers le chariot focal, au centre, où elles sont alors collectées par des récepteurs refroidis et observant dans la gamme de fréquences entre 1 et 3.5 GHz.

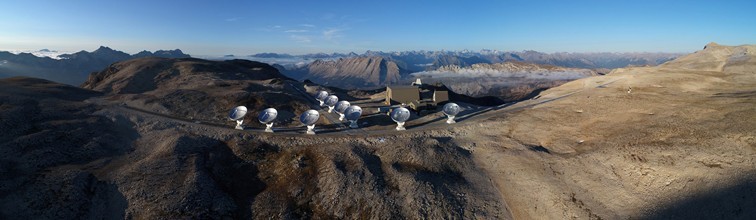

- NOEMA

Situé à 2 500 mètres d’altitude sur le plateau de Bure, NOEMA (Northern Extended Millimetre Array) se compose d'un réseau de 12 antennes individuelles de 15 mètres de diamètre. Au cours des observations, les antennes fonctionnent comme un seul télescope en utilisant l’interférométrie, procurant une grande résolution et une haute sensibilité.

Les résultats de l’observatoire NOEMA sont transmis par fibre optique au siège de l’IRAM à Grenoble, situé à plus d’une centaine de kilomètres au nord du plateau de Bure.

- LOFAR

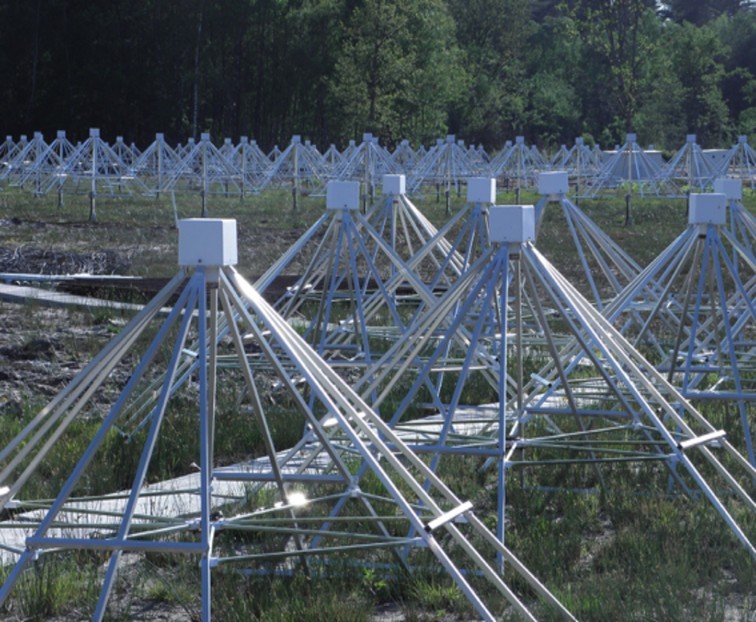

LOFAR (LOw Frequency ARray) est un interféromètre constitué de plus de 100 000 antennes en Europe. Chaque station est composée d’un ensemble de grandes antennes radio, dont la combinaison des signaux reçus permet de reconstituer des images du ciel radio basse fréquence. Le pointage se fait par un traitement numérique.

LOFAR est consisté d’un ensemble de stations (de l’ordre d’une cinquantaine) présenté dans la figure ci-dessous, dont une en France à Nançay et qui peuvent fonctionner en réseau.

Ci-après une image obtenue par LOFAR d’une galaxie radio en surimpression par-dessus une image optique classique du ciel nocturne :

- NenuFAR

Installé sur le site de Nançay, NenuFAR consiste en un grand réseau phasé de 1 824 antennes (60 000 m²) destiné aux mensures en basses fréquences. Au-delà de ses fonctions permettant de réaliser des mesures autonomes, il constitue une extension de la station LOFAR de Nançay, permettant à l’ensemble de réaliser des images radio du ciel à la résolution inférieure à 1 seconde d’arc.

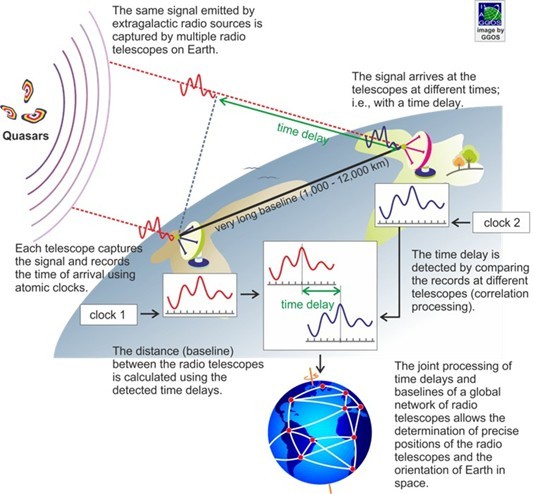

- VGOS : un réseau global de radiotélescopes pour écouter l’univers

Le VGOS (VLBI Global Observing System) illustre une collaboration scientifique mondiale, reliant des stations sur tous les continents pour fonctionner comme un seul "super télescope" planétaire. Il s’agit d’un réseau international de radiotélescopes conçu pour combiner les performances des stations VLBI (Very Long Baseline Interferometry). Ce système permet d’affiner notre compréhension de la structure et de mesurer la dynamique de la Terre, et d’améliorer la précision des observations astronomiques à très haute résolution. La France s’insérera prendra bientôt part à cette démarche grâce à un observatoire implanté en Polynésie Française.

Le principe est basé sur le pointage d’une même source émettrice dans l’espace par plusieurs VLBI :

Les différentes stations VLBI sont ainsi réparties pour offrir une couverture mondiale.

Quelques stations de radioastronomie parmi les plus grandes dans le monde…

- FAST :

Malgré le démantèlement du radiotélescope d'Arecibo au Porto Rico (notamment rendu célèbre par plusieurs scènes mettant en vedette James Bond dans Golden Eye), d’autres stations de radioastronomie de grande envergure sont opérationnelles ou en cours de développement. Ainsi, l’observatoire FAST en Chine exploite une antenne d’un diamètre de 500 mètres Il fonctionne dans la gamme de fréquence de 70 MHz à 3 GHz et observe notamment les émissions de l'hydrogène neutre (HI) à 1,42 GHz, les fréquences d’études des pulsars à basse fréquence et par sursauts radio rapides.

- ALMA :

ALMA est un grand équipement scientifique localisé au Chili à Atacama dans la Cordillère des Andes à une altitude de 5000 m composé de soixante-six antennes. Le réseau principal comporte cinquante antennes de 12 mètres de diamètre, utilisées conjointement comme un télescope unique selon le principe de l’interféromètre. Un réseau compact composé de quatre antennes de 12 mètres de diamètre et de douze antennes de 7 mètres de diamètre le complète. Les soixante-six antennes d'ALMA peuvent être organisées dans différentes configurations et la distance entre les antennes peut varier de 150 mètres à 16 kilomètres. Comme NOEMA, ALMA est capable de scruter l'Univers aux longueurs d'onde millimétriques et sub-millimétriques avec une grande sensibilité et un fort pouvoir de séparation angulaire.

- SKAO

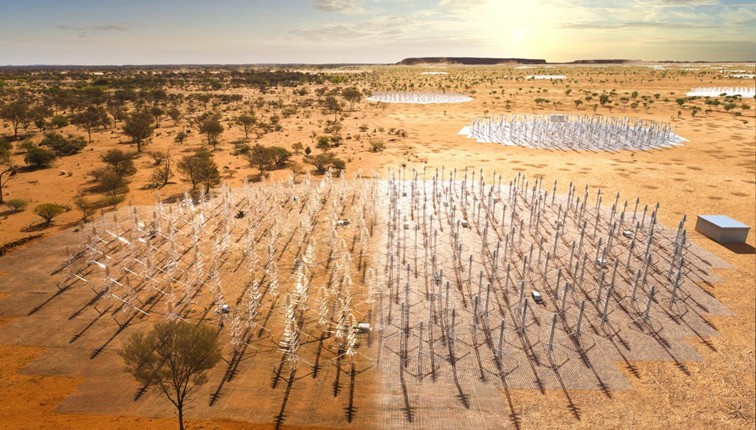

Square Kilometre Array observatory doit être composé de deux systèmes :

- En Afrique du Sud avec 197 antennes orientables opérant sur le principe de l’interférométrie implantées sur une zone couvrant 33 000 m2 et avec une distance maximale de 150 kilomètres entre les antennes..

En Australie, 131 072 antennes réparties entre 512 stations sur une surface de 419 000 m2 et avec distance maximale entre les stations de 74 kilomètres.

SKA-Low est sensible aux signaux radio de basse fréquence entre 50 et 350 MHz; il s'agit des signaux les plus faibles, qui voyagent depuis des milliards d'années et ont été « étirés » vers de plus grandes longueurs d'onde par l'expansion de l'Univers. En radioastronomie, la sensibilité d'un télescope dépend de la surface collectrice disponible pour capter les signaux provenant de l'espace. SKA-Low offre une surface de collecte de 400 000 m2, ce qui signifie que même les signaux les plus faibles peuvent être détectés, combinés et améliorés d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant et ce grâce à la technique appelée synthèse d'ouverture. La haute résolution se traduit par des images plus nettes qui révèlent des détails plus fins.